奥行きのある棚に使える収納テクニック【ノウハウ】

整理収納サービス『おうちデトックス』代表 大橋わか

お宅訪問件数450案件・1,500回以上。実生活でキレイを維持できる整理収納を教える片付けコンサルティングサービスおうちデトックスの代表

お客様に収納のお悩みをお聞きする中で「奥行きがありすぎて使い方が分からない」「この奥行きに合う収納方法を知りたい」という「奥行き」に関するお悩みが多くあります。

Illustration by Asami Tomono

Illustration by Asami Tomono

どんな本でも収納できそうな大きな本棚、ちょっとしたスペースでも収納スペースとして活用できるように造られた間口狭めで奥行きのある収納棚など、せっかくある収納なのに上手に使えてない。この収納どう使ったら良いの?

そんな困った「奥行き」を有効に使うプロのテクニックを3つご紹介したいと思います!

目次

縦スライドで引き出し式に

奥の物を取り出すには、手を奥まで入れられる上部のスペースも必要になって来ます。スペースを有効活用するには、棚を「引き出し式」にすると奥の物も出し入れがしやすくなります。

また、上部のスペースに余裕があってもケースなどを使えば縦スライドで引き出せるので、ぜひ使っていただくと良いでしょう。

その例をおうちデトックスで作業した収納実例の中から、いくつかご紹介したいと思います。

リビングのキャビネット収納

こちらは、リビングにあるキャビネットの中。

在宅勤務で書類も多い為、キャビネット内のメインは書類収納。書類はよく使うので出し入れがしやすいように空間に余裕を持って収納しました。

さらに、可動棚を利用して上部に高さ10cm程度の収納スペースが出来たため、100円ショップの仕切りボックスを使い、リビング周辺で使用する細々した物をグループに分類して並べて収納しました。ラベリングしてあるので、中に入っている物も一目瞭然。ラベルを確認して奥に入っている必要な物が出し入れ可能です。

⇓ 使ったのはコチラ ⇓

仕切りボックス【浅型】(サナダ精工)

サイズ:12.2×30×6.2Hcm

キッチンの食器棚・収納棚

こちらは、キッチンにある食器棚。

縦一列に並べた小さめのグラスや食器を100円ショップのトレーに入れて収納しました。

こちらは別のお宅ですが、キッチンに設置している収納棚。ストック類などをゾーンに分けて収納し、調味料などはすぐ使えるようにトレーに入れて収納しました。

⇓ 使ったのはコチラ ⇓

クリアシンプルケース ペントレー(山田化学)

サイズ:26.9×10×H2.9cm

キッチントレー スリム(イノマタ化学)

サイズ:34.8×8×5H㎝

寝室の収納棚

下部にはワイヤーバスケットの引出し収納が付いていますが、上部は棚になっていました。こちらの収納に衣類をまとめて収納したいとのことでしたので、上部にはプラスチックケースを使用して畳んだ衣類を収納しました。ケースを使用し「引き出し式」にすることによりスムーズに出し入れすることが出来ます。

画像のプラスチックケースは引手が付いていますが、引手の無いケースでもケースの上淵に指を引っ掛けるなどして十分に役目を果たせます。

横スライドで後ろもすぐ出し入れ可

こちらは、棚の前後に収納する場合におすすめなテクニックです。

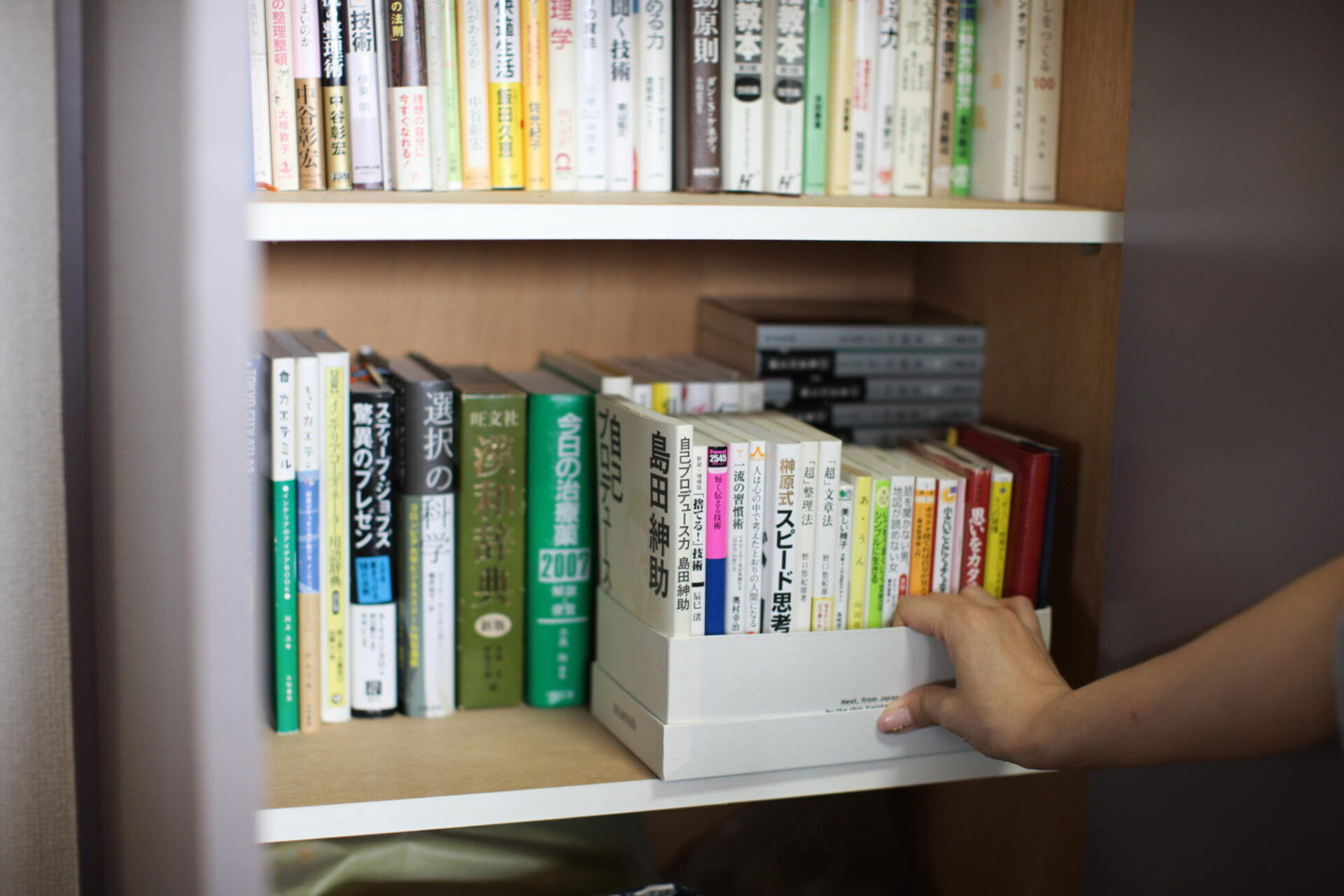

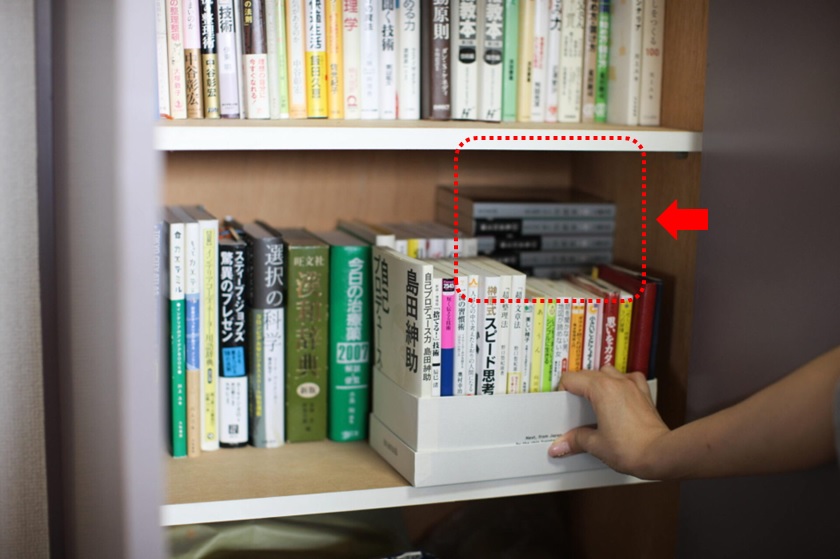

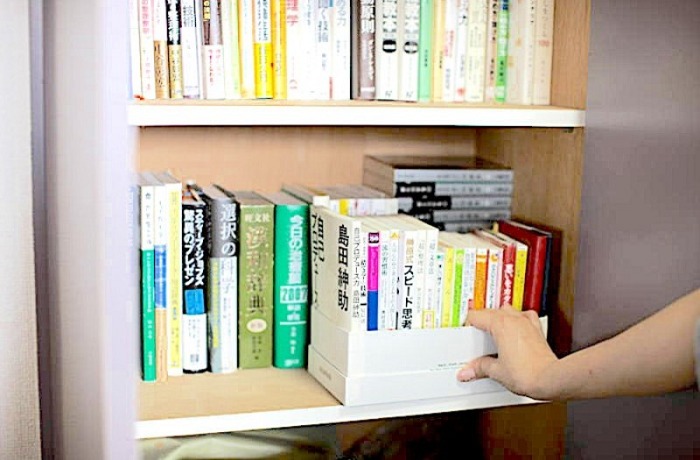

例えば本棚。奥行きに余裕があり増えた本を前後に並べてしまうと、後ろに収納した本が見えなくなって埋もれてしまったり…ということありませんか?

また、後ろにある本の存在が分かっていても、取り出す際に前に置いてある本を一冊一冊移動させてからとか、前の本をかき分けてとか、ちょーっと面倒!! そうなるとたちまち空いてるスペースに積み重ねて収納は崩れてしまいます。

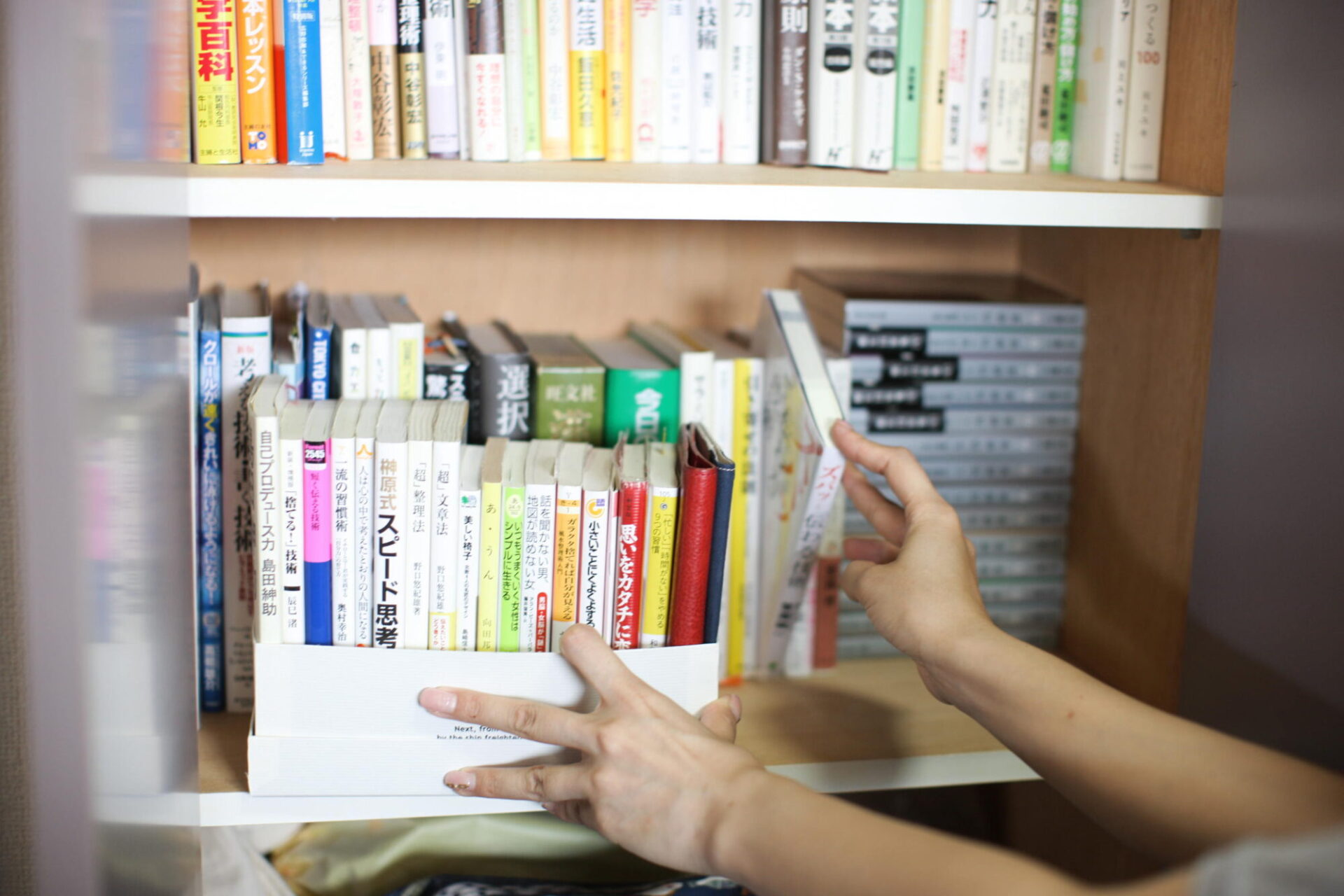

そんな時におすすめなのが、前の本を「横スライド」させるです。

では、一体どうやって??

こちらでは、空き箱を利用して前の本をまとめて入れてました。

箱ごと横(画像左へ)にスライドさせれば後ろの本の出し入れはとても簡単!カンタン簡易スライド本棚の出来上がりです^^

ここでのポイントは3つ。

- 後ろの本も見えるようにしておく

- 前の本は動かしやすく(ここでは箱に入れてまとめました)

- 前のまとめた本がスライドで動くスペースを空けておく

後ろの本が見えるように背の高い本を後列にしたり、高さが足りない場合は段差が出せる物を下に置いてください。(板や、本の整理をした際に不要になった本を下に敷いても良いと思います)

また、シリーズものの本はこのように横に重ねても良いでしょう。

文庫本のサイズは10.5×14.8cm。(出版社や印刷の状況により若干寸法に誤差があります)

こちらでは空き箱を利用しましたが、靴箱や一般的なボックスティッシュの箱も文庫本が収まる大きさですし、下記の100円ショップのケースも収まる大きさになります。文庫本をスライドするボックスにまとめるのも良いかと思います。

仕切りボックス【深型】(サナダ精工)

サイズ:12.2×30×8.4Hcm

前後使いを上手に活用

奥行きがある場合は、前後2列で収納するということも可能です。その際に、後ろに入っている物を忘れてしまわないような工夫をしておくと良いでしょう。

こちらでも、おうちデトックスで作業した収納実例をご紹介いたします。

前列の間を空けて、後列の存在を常に見えるようにする

こちらはファイルボックスが前後に収まるような奥行きがある大容量の収納棚になります。

このファイルボックスを前後2列横いっぱいに並べると後ろのファイルボックスが見えなくなり、何が入っているのか分からなくなってしまいます。

その時には、このように前列の間を空けておけば常に後列の存在が意識でき、後ろの物を取り出す際には前章でもご紹介した「横スライド」で容易に取り出すことが可能です。

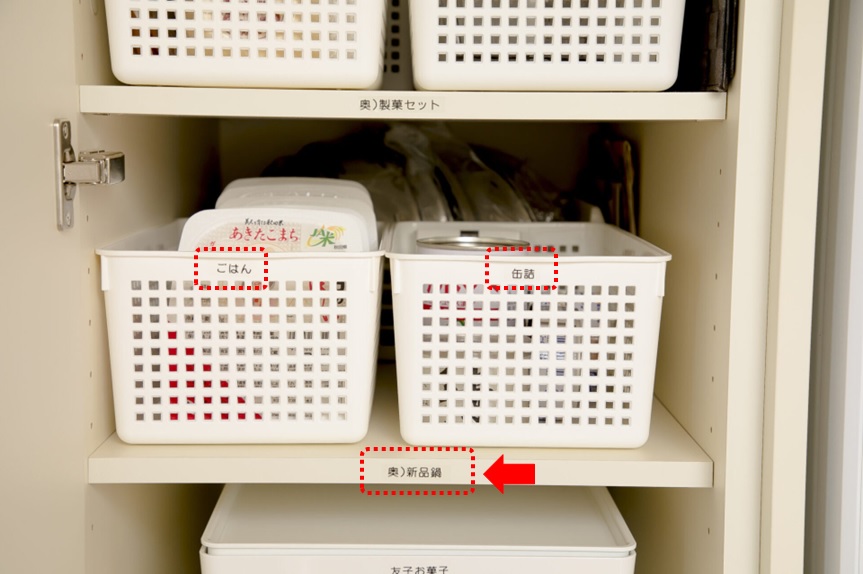

棚板にラベリングして後ろの物を把握する

こちらは、キッチンにある収納棚。間口は狭いですが奥行は十分にあり、収納量としてはたくさん入るのに使い方が難しいとのお悩みでした。

そこで、カゴやケースを使って前後に分けて収納し、奥に入っている物が分かるように棚板にラベルを貼りました。

こうすることによってラベルで前後の物が一目で分かりますね。

後ろの収納は透明ケースを使って中身が見えるようにする

こちらも同じキッチンの収納棚ですが、棚板のラベルと共に後列の収納ケースに透明の物を使いました。前列を取り出した際、後ろに何が入っているのか視覚的にすぐ分かりますね。

このように扉を開けた際の見た目を白で統一しながら、奥行を活用した収納システムを作ることができました。

手前は低く、奥は高く

こちらはリビング収納棚のおもちゃ収納。前後で収納するケースの高さを変えているので、奥行があっても全体が把握できます。

こちらは押し入れほどの奥行がある収納。こちらも手前に収納する物を低く揃え、奥を高くすることにより、どこに何があるのか?が分かりやすくなっています。

(応用編)段違い棚にする

このように奥行のある収納で「可動棚」と言って棚板を動かせるようにダボ穴が付いているのは良く見かけますよね。この他に、クローゼットとしても使えるように真ん中にもハンガーバー用のダボ穴が付いていることがあります。

そのような場合には、真ん中と後ろのダボ穴を使って奥行の狭い棚板(画像の黒い部分がそのイメージです)を追加すると、段違いの棚を作ることができます。

まとめ

奥行きのある収納棚では前後を分けて収納することが可能です。

しかし、その際にただ詰め込んでしまうと、奥(後ろ)の物を忘れてしまったり、出し入れがしづらくて押し込んだり、他の場所につい置いてしまったり。。あちこちの収納が乱れてしまいます。

そうならないために今回ご紹介したテクニックを加えると、奥(後ろ)にしまった物を忘れることなく出し入れもしやすくなりますので、ぜひ参考にしてください。

もしお困りの際は、経験豊富なおうちデトックスのアドバイザーがお手伝いさせていただきます。

おうちデトックスなら、土日祝日も同一料金です。ぜひ、ご相談ください。

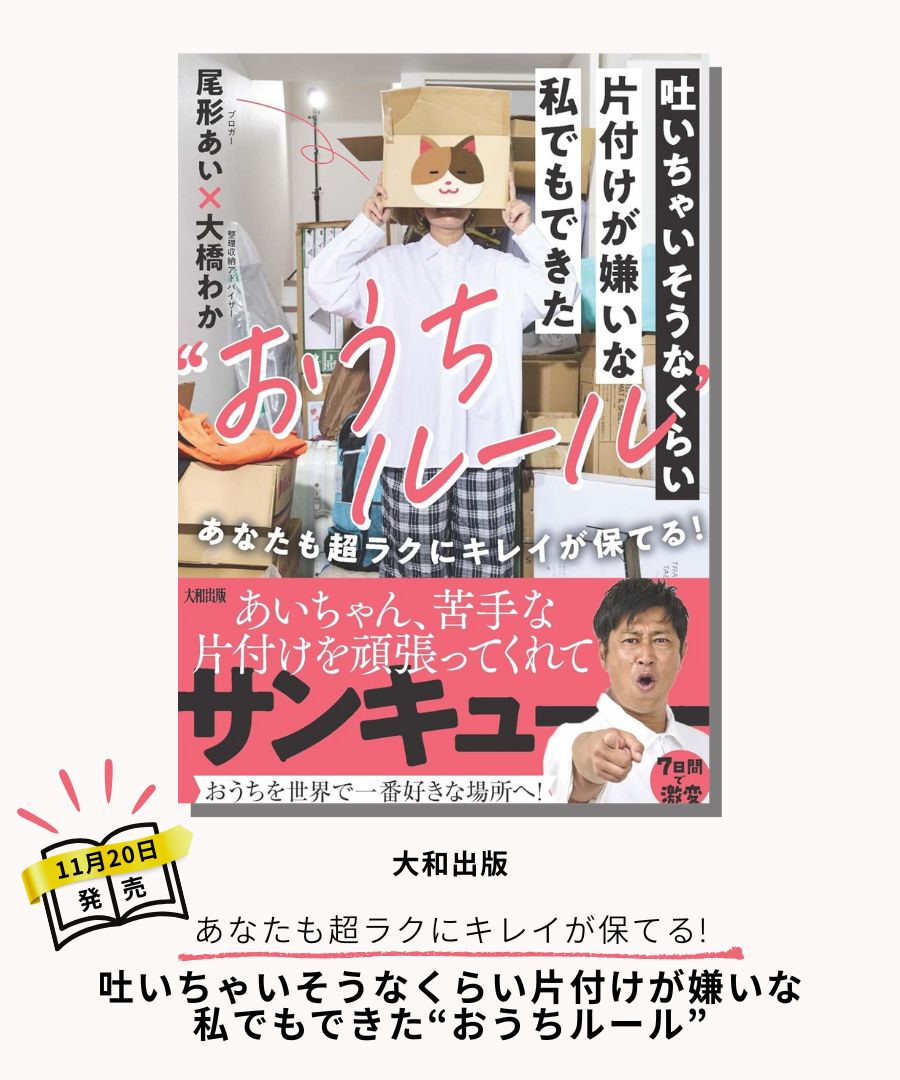

尾形あいさんとおうちデトックス代表の大橋わかの著書

『吐いちゃいそうなくらい片付けが嫌いな私でもできた“おうちルール”』が11月20日大和出版より発売されました!